Cohabiter sans folklore

L'ancien berger de La Pra (1) a fait deux saisons en tant qu'aide-berger et quatre en temps que berger pour surveiller entre 900 et 1 200 ovins sur 2 000 hectares de patûrage. Avec huit patous et son chien, il surveillait le troupeau qui se déplace du Grand Colon jusqu'à la combe du Mercier. Mais il n'y a pas que les brebis à observer. Durant la saison passée, 37 000 personnes, dont 5 000 pour le week-end du 15 août, ont traversé l'alpage de La Pra. Le berger rencontre autant de situations variées que de randonneurs. « Entre ceux qui essaient d'attraper les brebis, ceux qui se baladent avec un couteau pour repousser les patous et ceux qui posent beaucoup de questions par curiosité, c'est du travail en plus des 17 heures par jour et on est fatigué », raconte-t-il. Il faut aussi gérer les propriétaires qui ne tiennent pas les chiens en laisse. « Un chien lâché, c'est un prédateur pour les patous. Mais j'en vois de moins en moins ». Alors pour anticiper les rencontres d'été, le berger traversait le troupeau avec les randonneurs en début de saison pour habituer les brebis et les patous aux passages réguliers. Quant aux alentours, le berger n'est plus étonné par le vandalisme des cabanes, le nombre de foyers pour faire un feu illégalement ou encore les déchets jetés en nature. Malgré tout, le berger rassure : « Je veux bien cohabiter ».

Gérer le loup

Un autre randonneur se faufile aussi jusqu'à La Pra : le loup. « La première saison, il n'y en avait pas, c'était que du bonheur. L'an passé, cela a été un carnage. Une meute a attaqué le troupeau et j'ai retrouvé un patou en sang. Mais je n'ai pas le permis de chasse, donc je ne pouvais rien faire », raconte le berger. Avant il sortait quand il entendait les patous aboyer. Désormais, tant qu'il n'entend pas les cloches du troupeau, il ne sort pas. « J'entends parfois les chiens se battre. Chaque nuit, on dort pas bien en sachant qu'il y a quelque chose qui rôde. »

Et au matin, il faut gérer le troupeau. « Une fois, le lendemain d'une attaque, les brebis ne voulaient pas se déplacer. Impossible de les lever malgré l'aide des patous. Elles sont traumatisées ». Pour lui, le patou reste le plus efficace contre le loup mais il faut savoir travailler avec lui. « On apprend tout sur le tas, de façon empirique. Donc si on se retrouve avec une meute virulente c'est compliqué. Ici, les 8 patous se connaissent bien, il y a un bel esprit de meute ». Malgré tout, il fait face à des attaques plus ou moins régulières, notamment sur les animaux isolés. Pour lui, le nombre de patous devrait être plus élevé mais certains bergers ne veulent pas une grosse meute et cela n'est pas conciliable avec le passage régulier de visiteurs.

Travail et folklore

C'est pourquoi pour les projets d'tinéraires comme les GR, le berger émet une réserve. « J'ai l'impression que cela nous relègue au rang de folklore. Faire de la pédagogie, c'est bien mais ce n'est pas mon métier. On ne fait pas ce métier pour ça sinon on ferait guide touristique. Et puis la montagne est déjà bien utilisée, elle n'a pas besoin de promotion ».

Il faut aussi cohabiter avec les autres usagers. Par exemple, durant les courses de trail, le troupeau devait parfois être déplacé pour permettre aux coureurs de passer. De même, le troupeau devait redescendre fin septembre lors du lancement de la chasse. « En fait, le troupeau pâture moins, et laisse de l'herbe alors qu'il entretient une zone qui n'est pas mécanisable. Ça m'énerve que le troupeau en pâtisse », justifie le berger. Alors il y travaille. Les coureurs doivent traverser le troupeau au pas, le troupeau ne descend pas mais se déplace pour cohabiter avec les chasseurs et les randonneurs sont plus informés du rôle du pastoralisme. Mais tout ça, c'est beaucoup pour un seul homme. « Certains alpages sont gérés par un berger et un aide-berger. Ce n'était pas encore le cas à La Pra. Mais cette année, c'est au tour d'une bergère et d'une aide-bergère de gérer l'alpage ».

(1) Il a changé d'alpage et a souhaité garder l'anonymat

Virginie Montmartin

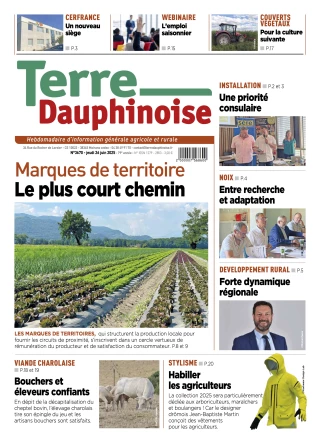

Le GR 738, en avant, marche !

En Belledonne, le GR 549 a été remplacé par le GR 738, avec une nouvelle homologation et un nouveau tracé, reprenant le sentier des bergers.

Suivant le tracé du sentier des bergers en Belledonne, le GR 738 s'étend sur 130 kilomètres depuis Vizille jusqu'à Aiguebelle en Savoie. Il dessine une sorte d'épine dorsale du massif. Selon les représentants de la communauté de communes de Belledonne et de la fédération de randonnée, un itinéraire est un produit emblématique car il montre toute la richesse d'un territoire. Pour Jochen Boggero, du refuge de la Martinette, le GR permet aux randonneurs de découvrir le massif mais aussi aux acteurs de la filière d'échanger. « Belledonne ne se traverse pas avec des routes. Le GR nous a aussi permis de communiquer entre refuges et de ne pas être isolé. »Ce ne sont pas les seuls qui ont dû ouvrir leurs « portes ». Le massif est aussi occupé par les acteurs ruraux et agricoles dont le pastoralisme. La Fédération des alpages de l'Isère (FAI), moteur dans le développement du sentier des bergers, participe également au développement du GR. « Cela donne une autre dimension du monde rural et aussi d'autres soucis de conflits d'usages. On a donc créé une plaquette du comportement à adopter avec le pastoralisme ainsi qu'une nouvelle signalétique dans le massif à partir de cet été », explique Céline Barrère, animatrice à la FAI.

Eviter la surfréquentationL'animatrice a rappelé le travail des chiens de protection et l'importance de rester calme à leur rencontre. Ses consignes pédagogiques sont aussi délivrées par les gardiens de refuge. « Belledonne est un territoire pastoral et on doit gérer le multi-usage. On doit travailler à une meilleure concertation », confirme Guylain Hauet, président de l'association des gardiens de refuge de l'Isère. Mais entre les évènements sportifs et le nombre de randonneurs, il faut surveiller la surfréquentation. « La fréquentation de mon refuge a été multipliée par 1,8 et on va atteindre les limites d'absorption. Il faut qu'il reste un GR à taille humaine. », précise-t-il.VM

Eviter la surfréquentationL'animatrice a rappelé le travail des chiens de protection et l'importance de rester calme à leur rencontre. Ses consignes pédagogiques sont aussi délivrées par les gardiens de refuge. « Belledonne est un territoire pastoral et on doit gérer le multi-usage. On doit travailler à une meilleure concertation », confirme Guylain Hauet, président de l'association des gardiens de refuge de l'Isère. Mais entre les évènements sportifs et le nombre de randonneurs, il faut surveiller la surfréquentation. « La fréquentation de mon refuge a été multipliée par 1,8 et on va atteindre les limites d'absorption. Il faut qu'il reste un GR à taille humaine. », précise-t-il.VM