Spectacle

Quatre destins de la « Grande Guerre »

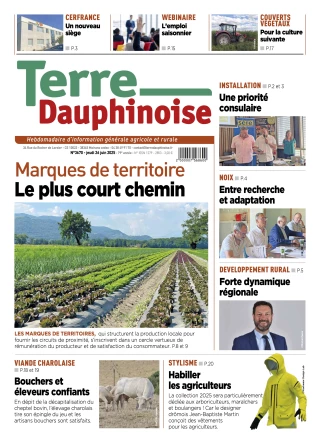

Les Historiales de Pressins mettent en scène cet été l'histoire de quatre frères d'un village du Dauphiné qui ont vécu la guerre de 1914-1918.

« Ils étaient quatre frères : Alphonse, Pierre, Clément, Louis. On les appelait « les frères Joseph », du nom de leur père, Joseph Trilloux, agriculteur dans un village du Dauphiné. De la « Grande guerre », deux ne reviendront pas, le troisième en restera marqué à jamais. Seul, le quatrième s'en sortira grâce à l'appui de sa femme et de sa famille », résument les organisateurs des Historiales. L'histoire des frères Joseph est semblable à celles de nombreuses familles françaises durant la guerre de 1914-1918. Elle est mise en scène au sein des Historiales de Pressins, un festival de spectacles historiques, pour inaugurer le centenaire de la guerre qui aura lieu l'année prochaine.

Encadré valorisé Témoignage / Bernadette Bonhomme, institutrice à la retraite, partage les souvenirs de la grande guerre qu’elle a pu glaner au sein de sa famille.

Deux décors distincts

« Si les témoignages oraux se font de plus en plus rares, les écrits racontant l'enfer de la Grande guerre ne manquent pas », précise Serge Revel, écrivain et metteur en scène des Historiales. Anciens témoignages, lettres et autres documents, constituent un vivier d'informations permettant des reconstitutions relativement fidèles de cette époque. Le texte des frères Joseph s'appuie donc sur une histoire vraie et de nombreuses recherches historiques sur la vie des poilus. Pour la mettre en scène, il a nécessité la préparation de deux décors distincts. D'abord, une reconstitution du village de la famille Trilloux, avec la ferme, l'école, la mairie, le café, la forge. Et un peu plus loin, le front où 100 mètres de tranchées ont été creusées. Deux scènes pour vivre les deux volets de la guerre : celui des familles qui attendent ceux qui sont partis combattre, mais qui doivent continuer leur quotidien, et celui des poilus, qui vivent dans la boue, les odeurs insupportables des cadavres et le vacarme des bombardements.Une grande famille

La préparation de ce son et lumière historique mobilise, entre les acteurs, les équipes chargées du décor, des peintures et des trompe-l'�"il, de l'électricité, des artifices, du son, des costumes, et de la communication, plus de 200 bénévoles du canton de Pont-de-Beauvoisin et de ses environs, qui ont travaillé plusieurs milliers d'heures depuis octobre dernier. Pour Martine Micoud, actrice et responsable de l'atelier couture, « la préparation du spectacle est comme le rassemblement d'une grande famille. Nous adorons être ensemble. Et depuis 1989 qu'existent les Historiales, nous avons toujours le même élan. Chaque année, nous donnons envie aux spectateurs de nous rejoindre comme nouveaux participants. Le but est que chacun amène ses compétences ». Sans faiblir au fil des saisons, la motivation des bénévoles a même pris cette année une nouvelle dimension, en raison du thème du spectacle. C'est ce qu'a constaté Serge Revel. « Tout le monde a été touché par la guerre de 1914-1918. Le souvenir de cette période est encore proche et reste dans la mémoire collective ».Isabelle Brenguier

Légende photo blessé (crédit photo : les Historiales) : Les Historiales de Pressins mettent en scène l'histoire de quatre frères d'un village du Dauphiné qui ont vécu la guerre de 1914-1918.

Légende photo repet armée (crédit photo : les Historiales) : La préparation de ce son et lumière historique a mobilisé plus de 200 bénévoles du canton de Pont-de-Beauvoisin et de ses environs.

Légende photo transport blessé (crédit photo : les Historiales) : Les acteurs se retrouvent tous les samedis après-midi sur le site pour répéter le spectacle des frères Joseph.�

Légende photo décor (crédit photo : les Historiales) : Le spectacle des frères Joseph a nécessité la mise en place de deux scènes distinctes : le front et le village.

Les Historiales

Le festival historique des Historiales de Pressins, dans le canton de Pont-de-Beauvoisin, se déroule chaque année, depuis 1989, au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Un nouveau spectacle est proposé tous les deux ans. Celui des " frères Joseph ", proposé pour la première fois cette année, inaugure le début d'un cycle sur la guerre de 1914-1918, en vue du centenaire de la " Grande guerre " qui aura lieu l'année prochaine.I.B.

Informations pratiques

Les " frères Joseph" du 17 au 27 juillet 2013, à Pressins. Durée : 1h30. Accès au site : de 21h à 21h45. Début du spectacle : 22h. Prix des places : adultes : 17 euros ; moins de 18 ans : 10 euros. Réservations sur le site Internet des Historiales : www.leshistoriales.fr ; à la maison du tourisme de Pont-de-Beauvoisin, sur place les soirs de spectacle, à partir de 20h. Chaque soir à partir de 19h00, le repas du poilu peut être pris dans la cour de l'école. Au menu : soupe du poilu, fromage blanc ou sec, gâteau de riz. Pas de réservation. I.B.Encadré valorisé Témoignage / Bernadette Bonhomme, institutrice à la retraite, partage les souvenirs de la grande guerre qu’elle a pu glaner au sein de sa famille.