Vercors : Adamont se jette à l'eau

« Les questions de sècheresse ne sont pas un phénomène nouveau dans les zones karstiques où les habitants avaient l'habitude de se débrouiller avec la collecte et la conservation de l'eau, avance Michel Eymard, maire de Rencurel. Le temps n'est-il pas venu de restaurer un certain patrimoine qui pourrait être utile dans le futur ? »

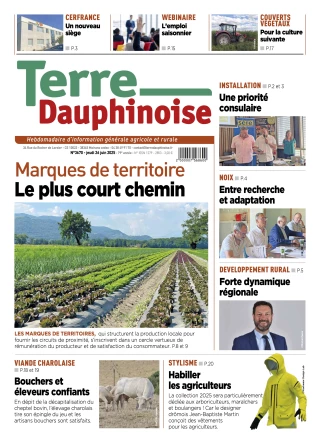

Le groupe de travail Adamont, qui réunit des laboratoires et des institutions* autour de la question du changement climatique en montagne, s'est plus particulièrement penché sur la problématique de la ressource en eau, lors de son dernier atelier participatif, qui s'est déroulé à la mi-novembre à Lans-en-Vercors.

Pour faire face à l'augmentation des températures, à la diminution des précipitations neigeuses et estivales, à l'augmentation des épisodes de pluie intenses ainsi qu'à celle de la variabilité interannuelle des précipitations, certaines pistes d'adaptation ont été mises en avant.

Elles concernent surtout le stockage et la diversification des ressources. Elles intéressent principalement les activités agricoles, touristiques et domestiques.

Gestion intelligente

« Le problème de l'eau est un frein à la transmission des exploitations », reprend Michel Eymard. Pour exhumer ces solutions du passé, le parc régional du Vercors et Vercors eau pure se sont engagés dans un inventaire des citernes dans les coulmes. « Il y en a des centaines, explique l'élu, dont beaucoup en situation d'abandon. »

« Dans la partie drômoise du Vercors, on recense un minimum de cinq impluvium », rapporte pour sa part Denis Pelissier, chargé de mission forêt et filière bois au PNR du Vercors. Creusés et bâchés, ils offrent une capacité de recueil et de stockage des eaux de pluie de 50 à 100 m3.

La problématique principale étant l'abreuvement des troupeaux, d'autres exploitations ont privilégié la solution de la mare. Bien entendu, toutes ces initiatives restent soumises au respect de la qualité bactériologique de l'eau...

Pour répondre à des situations compliquées en alpage, on retrouve en Chartreuse des bâches souples remplies par pompage dans une source en contrebas. Un compromis faute de mieux.

On fait aussi face aux périodes de sècheresse en procédant à la division des troupeaux en lots attachés à une source, ou bien en procédant à l'alimentation d'une tonne à eau à partir d'une borne incendie.

Ailleurs, une retenue bâchée sert à la fois de réservoir pour la neige artificielle l'hiver et de réserve pour la lutte contre les incendies l'été.

Delphine Piazza-Morel, chercheuse à l'Irstea et responsable du groupe de travail, fait valoir l'idée d'une « gestion intelligente de la ressource », entre eau potable issue du réseau et les réserves dédiées aux autres usages.

L'idée sous-jacente est celle de la multifonctionnalité. C'est déjà le cas des retenues collinaires, qui en montagne, sont autant de réservoirs pour la neige artificielle, la pêche, l'abreuvement du bétail, la protection contre les incendies etc.

Pourquoi, d'ailleurs, ne pas prendre des idées à l'étranger pour le stockage de l'eau sous forme solide : des carrières à neige bâchées en Allemagne, des usines à neige et des glaciers recouverts en été en Autriche.

Réadaptation

Didier Lalande, chargé de mission diversification touristique au PNR du Vercors invite à « l'agilité et à la réadaptation en permanence pour faire face à l'incertain. »

Pour l'heure, il s'agit surtout de procéder à l'inventaire de l'existant et aux solutions à venir.

Les acteurs savent qu'ils doivent tenir compte de la dimension économique, mais aussi des conflits d'usage.

La Frapna préconise de « sensibiliser l'Agence de l'eau sur des enveloppes pour le financement des inventaires et des solutions. » Le modèle de « l'eau paie l'eau » est aujourd'hui fragile. « Les recettes baissent alors que les charges augmentent », fait remarquer Hervé Billard, responsable montagne à la Frapna.

Et, à l'horizon 2020, ce sont les communautés de communes qui hériteront de la compétence eau et assainissement.

Ce travail de compilation d'éléments scientifiques et de données issues du terrain, doit permettre de créer un réseau de personnes sentinelles sensibilisées au changement climatique dans les Préalpes et dans le Vercors et de veiller à la cohérence des adaptations. Le parc du Vercors a la volonté d'intégrer le changement climatique dans sa charte.

Isabelle Doucet

*Les membres d'Adamont sont : Irstea, Météo France, CNRS, Vercors eau pure, Parc naturel régional du Vercors, GICC, Onerc, ministère de l'Ecologie.

A lire aussi dans Terre dauphinoise :

- Adamont : l'Irstea place la recherche collaborative a chevet de la forêt