Zéro phyto et beaucoup de débrouille

« Nous n'utilisons plus de pesticides depuis longtemps car la première adjointe, Florence Perrissez, est sensible aux questions environnementales. » David Emeraud est le maire de Montcarra, un village de 500 habitants qui a pris le parti des fleurs contre les phytos.

« Nous souhaitions nous inscrire dans une démarche de qualité sachant que la règlementation allait interdire l'utilisation des produits phytosanitaires l 1er janvier prochain. Nous voulions y aller progressivement », ajoute l'élu.

Une rando pour les fleurs

A l'approche de l'échéance, c'est le branle-bas de combat dans les collectivités.

Certaines communes se sont préparées de longue date, quand pour d'autres, c'est le sauve-qui-peut. Mais toutes essaient de faire preuve d'ingéniosité.

Montcarra, qui fait partie des communes à avoir signé la charte régionale Objectifs zéro pesticide dans nos villes et villages, a travaillé selon deux axes.

D'abord en demandant à son prestataire pour l'entretien des espaces communaux de ne pas utiliser de désherbants. « Il n'était pas content, il lui a fallu trouver des stratégies », note le maire.

Si la commune a peu d'espaces à entretenir, en revanche, son terrain de sport stabilisé posait problème. Qu'à cela ne tienne, il a été engazonné. Idem autour du pressoir.

« Là où il avait des mauvaises herbes, nous avons mis des plantes », reprend David Emeraud. Tant et si bien que le village se distingue désormais pour son fleurissement, sachant tirer d'une contrainte un avantage. Le comité de fleurissement de Montcarra est très actif, notamment durant l'été pour arroser les fleurs et arracher les mauvaises herbes et, finalement, gagner le 29 novembre dernier le Concours des villes et villages fleuris de l'Isère.

« Le financement de ces achats est assuré par les bénéfices d'une randonnée annuelle organisée par le comité », explique Florence Perrissez. Le maire insiste sur l'absence d'impact financier de la mise en œuvre de la loi.

« Nous avons pour politique d'encore moins tondre le gazon, ajoute-t-il. Plus on coupe et plus ça coûte cher. »

Pas vraiment le choix non plus car une grande partie de la commune est classée en ENS et l'autre est en zone de captage. « Mettre du désherbant à un endroit et pas ailleurs, cela n'avait pas de sens. » Et ce n'est pas pour cela que l'ambroisie prend ses aises. Au contraire.

« Pas de désherbant, pas d'ambroisie », confirme Stéphane Dardun conducteur de travaux à la communauté de communes de l'Isle Crémieu. La collectivité s'est engagée dans la démarche depuis 2006.

« Ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Les élus ont suivi, » explique-t-il. 260 km de routes, 500 km à faucher : c'est une affaire qui roule.

« Le problème de l'absence de phyto, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle, auquel cas nous devons intervenir manuellement. »

La communauté de communes travaille avec une entreprise à laquelle elle a soumis un cahier des charges. A commencer par un fauchage tardif pour lutter contre l'ambroisie, en fonction des bulletins d'alerte de l'ARS. La société prestataire a développé un outil dédié qui aspire et broie.

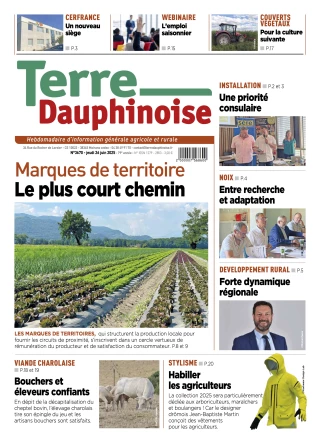

Couverts végétaux

Stéphane Dardun est un autodidacte qui cultive le bon sens et les couverts végétaux. Il a prôné l'enherbement des bords de route.

« Nous avons pris le problème dans l'autre sens et décidé d'ensemencer les espaces », poursuit le chef de travaux. Bas-côtés et rond-points ont ainsi bénéficié d'une couverture fleurie ou engazonnée.

« Nous avons fait des tests de prairies fleuries. Les mélanges préfabriqués ne fonctionnaient pas. Nous avons compris qu'il fallait procéder au préalable à une analyse de sol pour savoir quelles graines pourraient pousser. »

Stéphane Dardun fait spécialement fabriquer les couverts végétaux, auxquels il adjoint un amendement organique et de la pâte à papier « pour fixer les graines au sol ».

L'objectif pour la communauté de communes est « de ne pas désherber et de ne pas avoir d'ambroisie ».

Par exemple, le rond-point de Hières-sur-Amby, entièrement végétalisé, n'est fauché qu'une fois par an. L'herbe, qui grimpe jusqu'à 30 cm de haut, concurrence l'ambroisie.

Les couverts sont renouvelés tous les trois à cinq ans. Le coût de revient de l'enherbement a été calculé : 0,02 centimes/m2 pour implanter un mélange.

La collectivité s'est aussi équipée d'une brosse métallique pour les bordures et d'un désherbeur mécanique. Des outils de base.

Ces pratiques s'accompagnent d'une communication. « J'ai tout simplement fait faire des affiches disant : Herbe haute = zéro ambroisie », rapporte le coordinateur.

Formation

A Morette aussi, c'est la fibre environnementale qui a primé.

« Par conviction, le conseil municipal a décidé de précéder le mouvement », souligne Yves Mounier, le premier adjoint. Dès 2015, la commune de 400 habitants a mis en place les premières mesures.

« Nous avons acheté un désherbeur thermique, mais il faut bien partir du principe que ça ne sera pas pareil qu'avant. Cela demande à la population un effort pour comprendre et accepter que tout ne sera pas aussi net qu'avec du désherbage chimique », reprend l'élu.

La commune ne compte qu'un seul employé pour accomplir ces tâches d'entretien.

« Nous essayons de faire au mieux, poursuit Yves Mounier, sans que cela n'entraîne de coûts supplémentaires. A la fin du mois il suivra une formation à Saint-Marcellin et nous profiterons peut-être du retour d'expérience des autres communes. »

Avec ses « petits moyens », la commune de Morette se demande bien comment entretenir le terrain de boules. « Nous allons sûrement demander une participation à l'entretien des gens qui l'utilisent », envisage l'élu.

Dans le cimetière, autour du monument aux morts et dans la cour de l'école, la situation est sous contrôle. « C'est moins facile que de passer le pulvé, mais il faut savoir ce qu'on veut ».

Quelles conséquences ?

Pour l'heure chacun essaie de trouver de son côté la bonne idée qui permettra de faire l'impasse sur les phytos. Rares sont les communes ayant mutualisé leurs équipements.

« On ne met plus de phyto et on est bien embêté », reconnaît Sylvain Zanardi, adjoint aux travaux à Laval. Là aussi, un agent d'entretien va suivre une formation.

« Nous n'avons pas les moyens de faire un vrai travail de désherbage manuel », regrette l'élu du village des balcons de Belledonne qui compte un millier d'habitants.

La commune, qui a signé la charte, est en pleine réflexion, notamment pour son cimetière.

« Le problème en milieu rural n'est pas les bords de route où l'on passe la débroussailleuse ou l'épareuse, mais ce sont les espaces en milieu minéral, les trottoirs, les rues, les murets, le cimetière, la cour de l'école, poursuit l'adjoint. La première année, on ne remarque pas grand-chose, c'est après que cela risque de poser des problèmes. »

La municipalité mesure les limites du zéro phyto. « Ce qui se voit le plus, c'est qu'un talus soit tondu ou pas. En revanche, la petite végétation qui dégrade les ouvrages, on ne la voit pas, reprend Sylvain Zanardi. On a tendance à faucher, à faire de l'esthétique, mais les racines restent et dégradent les murs avec les risques que cela représente : des pierres qui se déplacent, des enrobés qui se déforment. »

Il pose la question du « coût d'un patrimoine qui se végétalise. En laissant pousser l'herbe dans les fissures des voiries on en arrive à devoir refaire les routes plus souvent. C'est d'abord de la mousse, puis de l'herbe et enfin des arbustes. »

Il poursuit : « faut-il être zéro phyto ou observer une stricte limitation ? Je ne suis pas certain que l'on mesure vraiment les conséquences. Mais cela ne serait pas politiquement correct. »

Alors le conseil municipal de Laval, fermement engagé dans la démarche zéro phyto depuis le début de son mandat, regarde de près ce qui se passe ailleurs : acheter une débrousailleuse, des systèmes qui tondent et aspirent en même temps pour les cimetières, laisser pousser l'herbe, végétaliser ? Le budget n'a pas encore été établi.

Isabelle Doucet

Communes

« Une transition qui peut être longue »

« Un certain nombre de communes ont anticipé la démarche de réduction des produits phytosanitaires depuis cinq ans », observe Sébastien Gratier, responsable du pôle environnement à la Fredon Rhône-Alpes, qui accompagne les communes dans l'application de la loi.L'inquiétude des communes est manifeste, d'autant que l'interdiction de l'utilisation des désherbant était initialement prévue pour 2020, selon la loi Labbé, mais son application a été avancée au 1er janvier 2017, suite à la loi de transition énergétique.

Le conseiller est porteur d'une bonne nouvelle : l'Agence de l'eau apporte une aide de 40 à 80% pour l'investissement dans du matériel de désherbage alternatif. La seule condition est, pour la collectivité, d'avoir réalisé un plan de désherbage. Ce document est un état des lieux de la commune qui récence toutes les problématiques phytosanitaires et définit des objectifs d'entretien.

Sébastien Gratier reconnaît que ce sont les cimetières qui posent le plus souvent problème. Sites sensibles, les herbes folles donnent une image négligée. La solution passe souvent par l'enherbement et la tonte régulière.

Les autres points sensibles sont les monuments aux morts et les terrains de sports. S'ils sont enherbés, ils sont exposés à des plantes envahissantes.

La loi prévoit néanmoins la possibilité de passer des produits sélectifs. Mais en cas d'envahissement, c'est le décompactage et le regarnissage qui s'imposent.50/50« La clé de la réussite s'appuie sur deux volets : 50% de technique, c'est-à-dire l'achat de matériel, la formation et le plan de désherbage et 50% de communication au près des habitants », insiste le conseiller.

Les communes peuvent en effet mettre en place des zones d'entretien différencié, acceptant plus ou moins de végétation spontanée. « Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire », déclare le conseiller qui insiste sur le contrôle de la végétation.

Il prévient également que « la période de transition peut être assez longue ». Il faut plusieurs années entre l'éradication des désherbants et la maîtrise de l'entretien des espaces non agricoles.

« Or, beaucoup de communes, des grandes comme des petites, n'ont pas anticipé ».

Les plus imaginatives essaient de s'affranchir de cette nouvelle contrainte en prenant des arrêtés où chaque habitant doit entretenir devant sa propriété ; ou bien en participant au concours des villes et villages fleuris en transformant les mauvaises herbes en fleurs ; ou encore en organisant des campagnes de ramassage des déchets sauvages couplées avec du désherbage ; ou enfin en recrutant des jeunes l'été pour arracher l'herbe.

Sébastien Gratier cite l'exemple vertueux de La Tronche en Isère, précurseur depuis 2008, de Four « toute petite et pleine d'idées », ou bien des communautés de communes des Vallons de la Tour et de l'Isle Crémieu, qui entraînent dans leur sillage toutes les communes alentour.

Un guide réalisé par le ministère de l'Environnement permet de préciser les contours de la loi.

En atendant sa sortie, la société botanique Gentiana a publié son guide technique de Gestion raisonnable des espaces communauxID